Scorpus e Fuscus, campioni equestri nella Roma imperiale

Non solo oggi si disputano le gare sportive di attacchi, siano esse a carattere amatoriale o agonistico, né solo oggi il tifo degli appassionati infiamma gli spalti, raggiunge i giudici e rende grande un equipaggio.

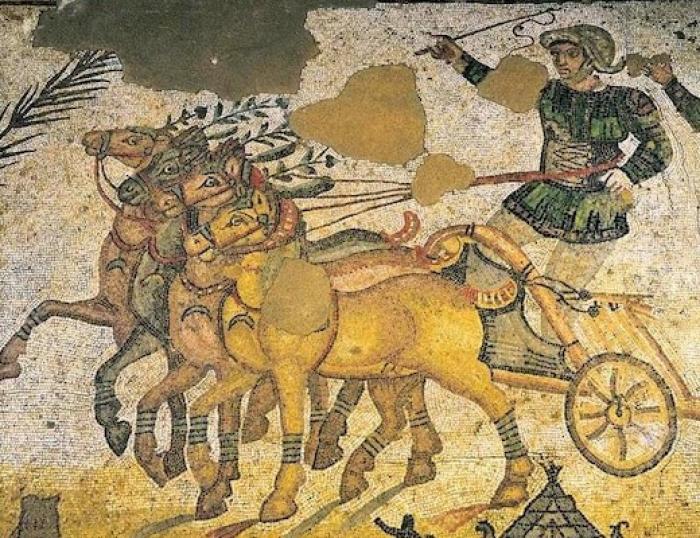

Tutto questo avveniva anche nella Roma imperiale, come testimoniato da resti archeologici e dai mosaici rinvenuti a Piazza Armerina e come recentemente raccontato in Tv da Alberto Angela.

Il luogo prediletto da imperatori e popolo per assistere alle gare era il Circo Massimo di Roma, ubicato sotto la casa dell’imperatore medesimo, casa che gli permetteva una comoda vista sulle piste.

La pista di sabbia, lunga 600 metri e larga 225 metri, rendeva il Circo Massimo lo stadio più grande di Roma, più capiente rispetto al Circo Flaminio e al Circo di Massenzio.

Il Circo Massimo era dotato di 3 ordini di gradinate, larghe circa mt 140, per una capienza di 125.000 posti che arrivavano fino a 200.000, con un’arena di mq 45.000 e ogni pista di mt 80. Al centro, la cosiddetta “spina” o monumento centrale, costituito da un obelisco, da un luogo di culto, un manufatto, attorno al quale gli equipaggi giravano per sette volte.

Popolo e imperatori erano pazzi per le corse con le bighe, le marathon dell’epoca, in formazione di pariglia, tiro a tre e a quattro, pur se in orizzontale.

Va da sé che tali competizioni erano solo per drivers esperti e non amatoriali.

Prima dell’inizio della gara, si svolgeva una solenne processione (pompa), un giro d’onore attorno alla spina, seguito poi da sacrifici in onore delle divinità. L’imperatore aveva il suo posto d’onore (pulvinar) o vedeva la gara direttamente e comodamente da casa sua.

L’inizio della competizione vera e propria era annunciato da chi presiedeva i giochi (console, pretore o edile a seconda dei casi) che aveva il compito, allo squillare della tromba, di dare il segnale di partenza facendo cadere un drappo bianco dall’alto della tribuna dentro l’arena.

La disposizione delle singole factiones (o squadre) veniva decisa a sorte; erano quattro, ciascuna contraddistinta da un colore: il bianco (factio albata), il rosso (factio russata), il verde (factio prasina) e il blu (factio veneta). Ciascuna fazione non era composta soltanto dal driver e dai suoi cavalli, ma anche da tutti coloro che facevano parte della squadra (allenatori, veterinari, sarti, sellai, groom….). Non era previsto il groom a bordo.

Dopo la partenza, all’apertura delle porte (carceres), tutti gli equipaggi insieme dovevano effettuati 7 giri della pista ma fino alla prima curva era vietato superarsi; le carrozze erano molto leggere, di legno, con peso massimo di kg 35; le redini passavano intorno alla vita, oggi pratica vietata per motivi di sicurezza; i drivers vennero poi dotati di un piccolo coltello, da usare in caso di pericolo per tagliare le redini e liberarsi. L’abbigliamento del driver romano è ben noto grazie alle numerose rappresentazioni rimaste (mosaici, affreschi, statue): indossava un casco e una tunica corta con maniche lunghe e del colore della fazione di appartenenza. Aveva poi una fasciatura legata in modo complesso per proteggere le costole mentre le ginocchia e gli stinchi erano coperti da corregge di cuoio.

Anche il cavallo veniva “vestito” per l’occasione: gli veniva posto un ramo sulla testa; la coda veniva stretta in un nodo; la criniera veniva adornata di perle mentre sul pettorale portava borchie e amuleti; sul collo un collare flessibile ed una reticella del medesimo colore della fazione per la quale correva.

Il driver bravo doveva guidare i suoi cavalli, sporgendosi in avanti per mandarli ed eccitarli e poi tirarsi indietro per evitare di scontrarsi con gli altri drivers che tentava di superare.

Si poteva frustare il cavallo dell’avversario e si correva fino a km 70 all’ora; i drivers erano come acrobati quando stringevano le curve per guadagnare tempo; i cavalli erano piu’ piccoli di quelli moderni di almeno 15 cm, non erano ferrati e venivano dalla Sicilia, dalla Cappadocia, dalla Spagna.

Moltissime le scommesse e gli affari, di cuore o di denaro, che l’occasione delle gare forniva agli spettatori.

Gli spettatori ammiravano i cavalli e li applaudivano, specie quello di sinistra (funalis), perché permetteva di fare la curva molto stretta e determinava la vittoria.

Nonostante i driver fossero degli schiavi, il premio solitamente consisteva in una corona di alloro e del denaro. Come accadeva per i gladiatori, anche i driver molto bravi potevano comprarsi la libertà, se ancora in vita. Nonostante un duro e costante allenamento come quello dei gladiatori, la maggior parte di loro moriva giovanissima, come nel caso di Fuscus che aveva appena 24 anni o di Scorpus, il più famoso driver di Roma, morto a soli 27 anni durante una gara.

I compensi del driver erano altissimi, come per i giocatori di calcio di oggi; la loro fama era pari a quella del loro cavallo ed un esempio ci viene fornito da un’iscrizione su mosaico pavimentale rinvenuta nelle Terme di Numidia, oggi però andata distrutta, dove Pompeiano, proprietario dell’impianto, fece scrivere il suo amore per un destriero: “Vincas, non vincas, te amamus, Polydoxe!” (Che tu vinca, che tu non vinca, noi ti amiamo, Polidosso!).

Fuori del Circo Massimo, si incontrava il centro commerciale che vendeva oggettistica legata alle gare e ai driver, come la lucerna con l’immagine di Fuscus, famoso driver o del cavallo Numitor: qui i tifosi delle fazioni avversarie usavano alzare la voce e venire alle mani mentre vantavano i meriti dei loro equipaggi e bevevano nei termopholia, i bar dell’epoca.

L’ultima gara di attacchi fu disputata nel 549 d.c.

Ma fu veramente l’ultima?

FVSCUS CVRSOR

PRASINI VIX(it) ANN(os) XXIV

VICIT ROM(ae) LIII AD DEAM DIAM II

BOVILLIS I VNA PALMA REV(ocatus) BIS

EANDEM VICIT HIC OMNIVM CVRSOR(orum)

PRIMVS QVA DIE MISSVS EST VICIT STAT(im)

C(aio) CESTIO M(arco) SERVILIO CO(n)S(ulibus)

MACHAO CONSER(vus) MEMORIAE CAVSA

(CIL VI 33950)

Fuscus auriga

della fazione verde visse 24 anni

vinse a Roma 53 volte, 2 volte per la dea Dia

1 volta a Bovillae. Richiamato due volte per una palma

vinse la stessa. Primo tra tutti gli aurighi

vinse immediatamente nel giorno in cui era stato inviato.

Durante il consolato di Gaio Cestio e Marco Servilio

Il suo compagno di servitù Machao per la sua memoria

.jpg)